"Altes Verhalten verlernen"

Mit traditioneller Männlichkeit kann es keine geschlechtergerechte Altersvorsorge geben, sagt der Psychologe und Männerexperte Markus Theunert.

Erfahren Sie, warum traditionelle Männlichkeitsbilder Ihre Gesundheit, Beziehungen und Altersvorsorge beeinträchtigen können – und wie Sie sie verlernen. Markus Theunert zeigt, wie neue Rollenbilder zu mehr Gleichberechtigung, Zufriedenheit und Lebensqualität führen.

Neue Männer hat das Land – lässt sich so der gesellschaftliche Wandel zusammenfassen?

Markus Theunert: Ja, es ist extrem viel passiert, und nein, es ist eigentlich immer noch alles beim Alten – beides gleichzeitig. In der Bildung beispielsweise haben Mädchen ihren Rückstand aufgeholt, teilweise die Jungen auch überholt. Aber dennoch schlägt die Traditionsfalle in der Phase der Familiengründung unerbittlich zu. Während bis dahin die Berufs- und die Gehaltsentwicklung parallel verläuft, geht ab diesem Zeitpunkt die Schere auf.

Was bedeutet das für die Altersvorsorge?

Die Männer geben in der karrieretechnisch entscheidenden Phase zwischen 30 und 40 Jahren richtig Gas. Die Frauen dagegen stecken wegen der Familiengründung in dieser Zeit beruflich eher zurück und können das bis zum Ruhestand dann nicht mehr aufholen.

Wie ließe sich das ändern?

Wäre die Care-Arbeit in der Familie egalitär aufgeteilt und würde gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit bezahlt, löste sich das Problem ganz von allein. Transferleistungen und Ausgleichszahlungen für Frauen lösen das Problem nicht an der Wurzel.

Sehen Sie eine Bereitschaft bei Männern, einen grundlegenden Wandel mitzutragen?

Wir gehen derzeit von einer Dreiteilung aus: Ein Drittel der Männer bewegt sich vorwärts, ein Drittel rückwärts und ein Drittel in der ambivalenten Mitte. Mit Blick auf Gesundheit und Alter ist es schon erstaunlich, dass weder die Männer selbst noch beispielsweise die Institutionen wie die Krankenkassen dies zum Thema machen und sagen: Die traditionellen Männlichkeitsnormen sind gesundheitsgefährdend und gewaltbegünstigend. Wir müssen umlernen.

Was genau muss denn „umgelernt“ werden?

Jungen entwickeln im Alter von zwei bis drei Jahren ein Verständnis von sich als geschlechtliche Wesen. Und dann beginnt das Drama: Im Dienst der Zugehörigkeit zur Gruppe der „richtigen“ Jungs beginnen sie sich so zu verhalten, wie es von Angehörigen ihres Geschlechts unterstützt wird – Stärke, Härte und all das. Das heißt, sie lernen, nicht zu weinen, obwohl sie traurig sind. Sie lernen Gefühle der Schwäche, der Ohnmacht, der Verzweiflung nicht mehr wahrzunehmen oder zumindest nicht mehr zu zeigen, um ja nicht zu riskieren, dass sie als unmännlich abgewertet werden.

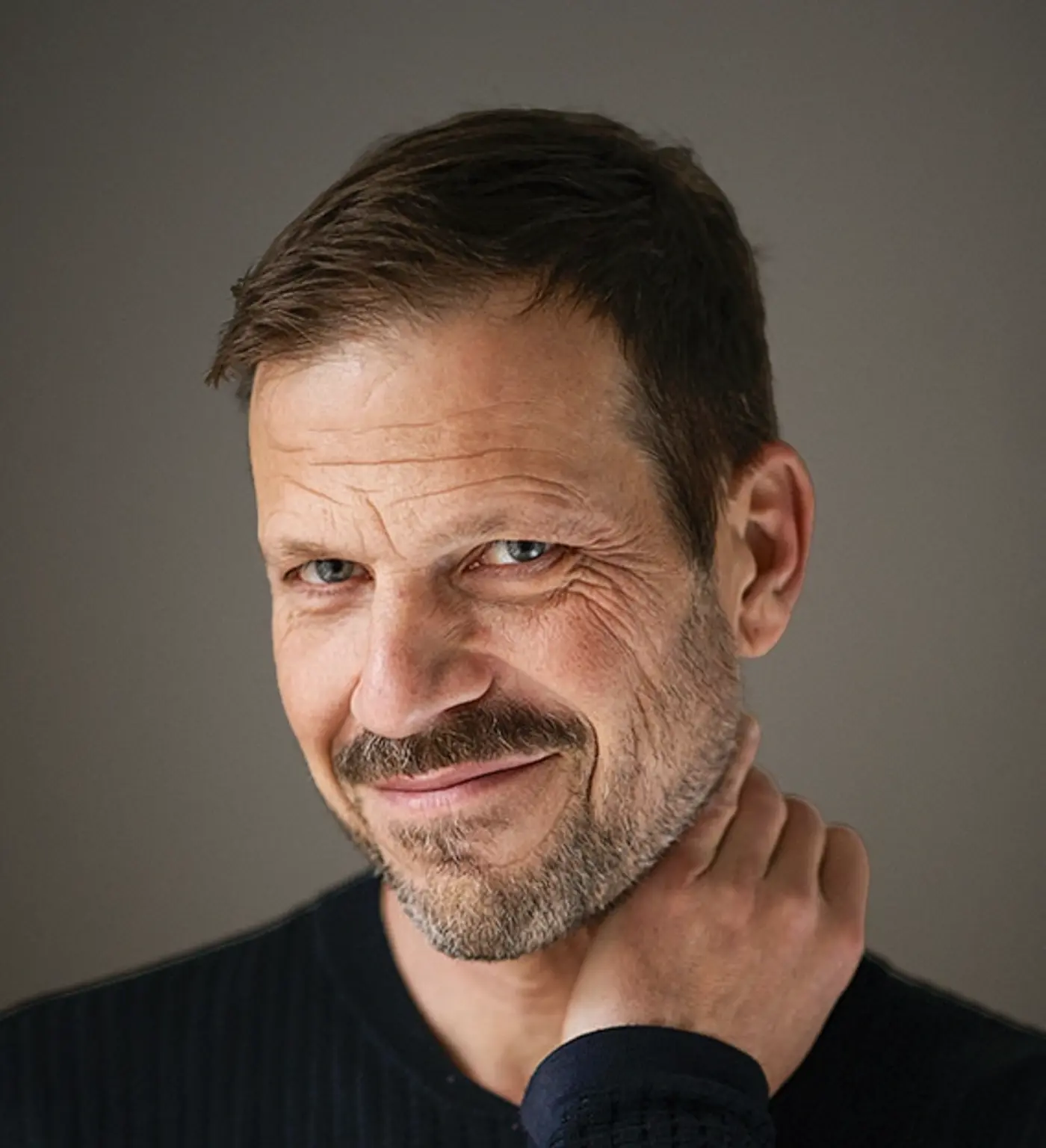

Markus Theunert

ist 52 Jahre alt, Psychologe, Geschlechterforscher und einer der bekanntesten Vertreter der Männerbewegung. Für das damalige Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend verfasste er 2020 das Dossier „Gleichstellungspolitik für Männer und Jungen in Deutschland“. Er war zudem der erste staatliche Männerbeauftragte im deutschen Sprachraum.

Das hört sich ganz schön brutal an.

Ja, man muss sich mal die Grausamkeit dieser Erwartung vor Augen führen: Menschen können nicht nicht fühlen. Und wir schaffen es als Gesellschaft bei einem Geschlecht, den Männern, durchzusetzen, dass sie keine Gefühle haben oder sie zumindest nicht ausdrücken sollen.

Wie wirken sich diese Verhaltensweisen gesundheitlich aus?

Jungen lernen ziemlich viel an gesundheitsschädlichem Verhalten als „männlich“ zu bewerten, insbesondere geringere Schmerzwahrnehmung, geringere Gefühlswahrnehmung, Abwehr von Gefühlen der Schwäche, Abwehr von sozialen Abhängigkeiten, Abwehr von seelisch intimen Beziehungen. Und diesen ganzen Kanon zu verlernen ist dann Aufgabe des Erwachsenen, zumindest wenn man nicht den tragischen Tod des erfolgreichen Mannes sterben will.

Ist das nicht eine übertriebene Zuspitzung?

Nein, wer traditionelle Männlichkeitsnormen verinnerlicht hat, stirbt schneller, einsamer und bitterer. Das ist wissenschaftlich gut belegt. Es hat mit einem riskanteren Lebensstil – Rauchen, Trinken, Raserei, Vandalismus usw. – und einer Vernachlässigung sozialer Kontakte zu tun. Hinzu kommt oft eine bittere Lebensbilanz derer, die immer traditionellen Männlichkeitsanforderungen gefolgt sind und es im Alter bereuen: Hätte ich doch weniger gearbeitet, hätte ich doch mehr Zeit mit den Kindern verbracht, hätte ich doch mehr Zeit für mich gehabt, dann wäre ich jetzt erfüllter

Welchen Rat würden Sie Männern geben?

Ganz gut in sich hineinzuhorchen. Wir wissen aus der Forschung, dass viele Männer nicht glücklich sind. Sie haben weniger Freunde, können häufig Konflikte nicht gewaltfrei lösen oder vernachlässigen ihren Körper. Wenn diese Probleme da sind, hilft es, sich mit der eigenen Männlichkeit auseinanderzusetzen. Sich mehr das Fühlen, Spüren und Empfinden zu erlauben und das zu üben, ist das Gegenprogramm zur traditionellen Männlichkeit. Nicht den Kopf fragen, sondern den Körper. Zum Beispiel: Was soll ich essen? Dann wird der Bauch antworten: gesünderes Essen. Das ist auch ein auffälliger Unterschied zwischen Männern und Frauen. Männer essen etwa doppelt so viel Fleisch wie Frauen, weil sie es für männlich halten. Übermäßiger Fleischkonsum ist aber ungesund und kann zu Erkrankungen führen oder sie befördern.

In welchem Bereich sehen Sie derzeit am meisten Bewegung?

Bei werdenden Vätern wird der Wandel sichtbar. Viele Männer wollen nicht wie ihre eigenen Väter sein und mehr für ihre Kinder da sein. Vaterschaft ist eine sehr dankbare Möglichkeit, um sich als fürsorglichen Mann zu erfahren. In der Schweiz werden beispielsweise 38 Prozent der unbezahlten Care-Arbeit innerhalb der Familie inzwischen von Männern gemacht und 62 Prozent von Frauen. Da sind wir natürlich immer noch sehr weit von einer gerechten Verteilung entfernt. Und gleichzeitig hat sich da schon viel verändert. Im Vergleich zu vor 20 Jahren sind immerhin das zehn Stunden mehr Fürsorge-Arbeit pro Woche.